中学校学習指導要領改訂で新しい教科書での授業が始まります。これまでの教科書改訂は1年生からのみ開始でしたが今回の改訂では全学年5教科すべてが全面実施となります。

今回の基本的な考え方は すべての教科等を ①知識及び技能,②思考力・判断力・表現力等,③学びに向かう力・人間性等 の3つの柱で主体的・対話的で深い学びの実施に向けた授業改善です。また、新しく学ぶ内容は ・言語能力の育成,・理数教育の充実,・道徳教育,・伝統や文化に関する教育 が挙げられています。

変化が大きいのは ①英語 ②理科 ③数学 の順となっています。 特に英語は小学校中学年から「外国語教育」が導入され、英語教育全体が大きく変化するなど、社会の変化に対応した学びが取り入れられています。なかでも中学1年では小学校で教科化されたことから内容が大きく変化し、中学3年では半世紀ほど前に遡り、高校の内容が再び導入されています。

光塾でも今まで以上に基本の徹底に力を入れていきたいと思います。そして、①教科書,ノート,筆記用具等持ち物を忘れない。②宿題をきちんと仕上げてくる。③予習・復習などの自宅学習に時間をとる。④授業に遅れない。など 当たり前のことを当たり前に出来る子供たちであって欲しいと願っています。

主な変更点

英語

単語数(旧)小学校 0 中学校 1200 合計 1200

(新)小学校 600~700 中学校 1600~1800 合計 2200~2500 約2倍

文法 高校で学習している ・仮定法 ・現在完了進行形 ・原形不定詞 ・直接目的語に節を取る第4文型 が中学に移行

履修順 小学校での英語の教科化および高校内容の移行で学習内容の順番が大きく変わる。

数学

1年 追加 素数(小5から) 素因数分解(中3から)多数の観察や多数回の試行によって得られる確率(中2から) 累積度数(新規)

削除 誤差や近似値・a×10nでの表現(中3へ) 平均値・中央値・最頻値・階級(小6へ)

2年 追加 反例(新規) 四分位範囲・箱ひげ図(新規)

削除 多数の観察や多数回の試行によって得られる確率(中1へ)

3年 追加 誤差や近似値・a×10nでの表現(中1から)

削除 素因数分解(中1へ)

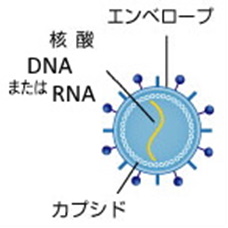

理科

1年 物理分野の「圧力」が2年地学に移動、「水圧」は3年物理に移動

2年 化学分野で用語に「元素」が追加され、用語の「化合」が削除 地学分野で「圧力」が1年物理から移動

3年 物理分野で「水圧」が1年物理から移動 「力のつり合い」が1年物理に移動

化学分野で「ダニエル電池」,「同位体」が追加 用語の「イオン式」が削除

生物分野で用語の「優性」「劣性」が「顕性」「潜性」に変更